ハイブリッドクラウドとAIの融合で未来のIT基盤を築く

デジタルトランスフォーメーション(以下DX)が加速する中、企業のITインフラはかつてない変革期を迎えています。特にメインフレームとクラウドの共存は、企業が直面する大きな課題の一つです。そこでIBMは、「ハイブリッド・バイ・デザイン」というコンセプトを提唱し、ハイブリッドクラウドとAIの活用を軸に、ビジネスの競争力向上とそのための基幹システムをはじめとした全社システムの最適化を支援しています。

本記事の読者であるCIOやITリーダーは、現存する基幹システムの進化に戦略的な視点を求められています。この記事では、日本IBM コンサルティング事業本部CTO IBMフェローの二上哲也氏、および同事業本部 技術理事の

久波健二氏、テクノロジー事業本部テクニカル・リーダーシップ事業を統括する大久保そのみ氏へのインタビューを基に、CIOの視点で2027年を見据えたIT戦略を探ります(写真は左より、二上氏、久波氏、大久保氏:日本IBM公式サイトおよびブログより抜粋)。

IBM

メインフレームとクラウドの共存が示す新たな潮流

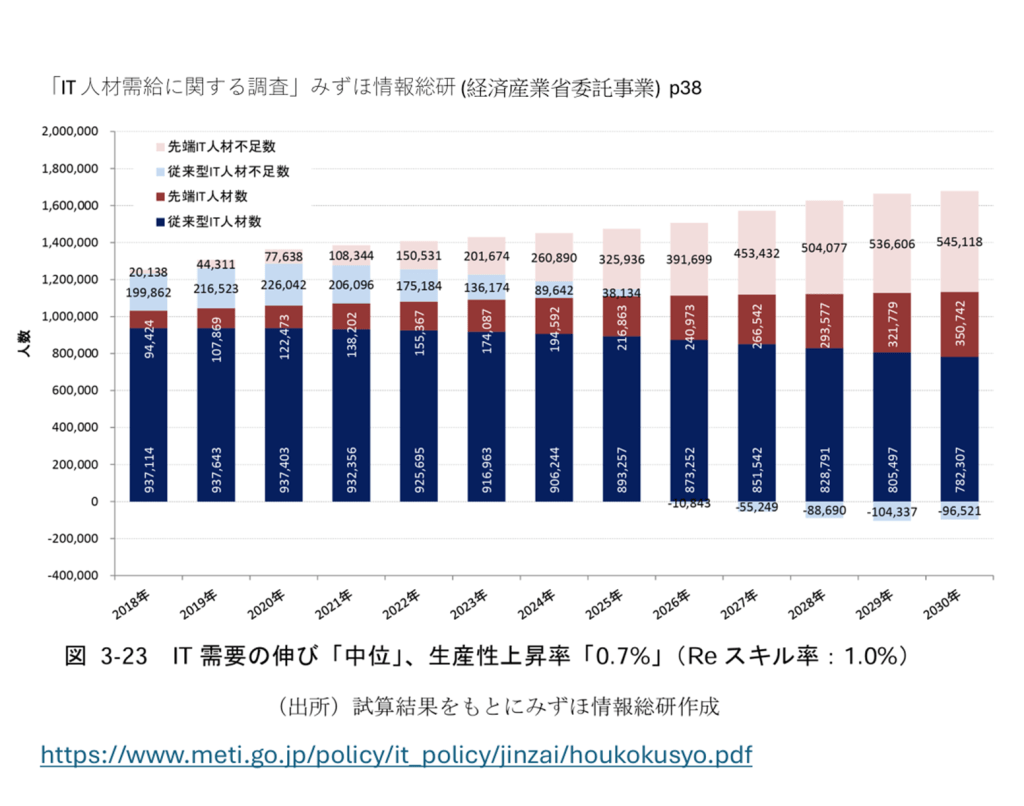

DXが進む中、「2025年の崖」としても知られるように、ブラックボックス化したレガシーシステムやCOBOL人材の不足がかつて大きな問題とされていました。しかし、企業各社の取り組みやテクノロジーの進歩により、現状は変わりつつあります。

二上氏は「メインフレームのデータをクラウドで活用するハイブリッドクラウド戦略が主流になりつつある」と語ります。

IBMは、自社のメインフレームである「IBM Z」をいわゆるレガシーシステムではなく、AIを使用して優れた安全性、パフォーマンス、可用性を備えた画期的なテクノロジープラットフォームであると説明します。

例えば、金融機関では「金融次世代勘定系ソリューション戦略とロードマップ」を導入し、メインフレームとクラウドを統合したデータ基盤が整備されています。さらに、三菱UFJ銀行のような大手金融機関では、IBMとの協業によりメインフレーム基盤を地域金融機関専用の共同プラットフォームとして提供する動きがあります。

この動きを支えるのが「デジタル統合ハブ」です。IBMの技術により、メインフレームのデータ(Db2や情報管理システム:IMS)はリアルタイムでクラウドに供給され、クラウドネイティブなアプリケーションとスムーズなデータ連携が可能になります。

「単にクラウドへ移行するのではなく、メインフレームの強みを活かしながらクラウドを活用することが重要です。これにより、システムの柔軟性と拡張性が向上します」(二上氏)。

この方法は業務プロセスを最適化し、新たなビジネスチャンスを創出する基盤となります。

製造業においても同様の取り組みが進行中です。IoTやエッジ・コンピューティングと連携し、メインフレームの堅牢なデータ処理能力を活かしつつ、クラウド上でデータ分析や予測モデリングを実施しています。これにより、リアルタイムな意思決定が可能となり、サプライチェーンの最適化が実現されています。

IBMでは、メインフレームを活用しつつ、オンプレミスとクラウドが適材適所で役割を果たし、システム全体を最適化する「ハイブリッドクラウド戦略」を推進しています。このアプローチにより、データ活用の効率化やシステムの柔軟性を高め、メインフレームの良さを活かしながらDXを加速させられます。この戦略は、企業が持続可能な競争力を保つための鍵となり、ビジネス全体の変革を牽引します。

DX時代に求められる基幹システムとは:高い可用性と最新技術の融合

一方、銀行の勘定系取引、航空の座席予約、製造業の在庫管理や発注処理など、止めることができない企業の基幹業務システムをIBMは長年提供しています。60年にわたり社会システムを支えるメインフレームである「IBM Z」は、大量処理の同時実行と安定性を徹底的に追求しており、世界の主要銀行100社の約7割強が活用しています。また、IBM Zで処理している業務の量はこの10年で3倍に伸びています。

「IBMのメインフレームは、企業の経営基盤です。これがあるからこそ、新技術を柔軟に取り入れながらモダナイズできるのです。オンプレミス(自社所有)でも、クラウド・サービス(共同利用)でも稼働させることができます。お客様に適した形で提供できて、かつお客様の要件と新しいテクノロジーでモダナイズできることが、IBMのメインフレームの特徴です。」(大久保氏)。

システム、アプリケーションの維持に加えて、ブラックボックス(中身が把握できない状態)やスパゲッティーコード (処理の構造が把握しにくい状態) になっているアプリケーションをAIにより可視化、リファクタリングによるモダナイズ、そしてAI推論チップの搭載によるリアルタイム分析の強化など、着実に進化し続けています。

「IBM Z」は、レガシーシステムではなく、新たなビジネス価値を創出するための基盤です。クラウドとのシームレスな統合を実現し、変化するビジネス環境に適応しながらも、高い連続可用性を提供し、これからのDX時代においても不可欠な存在であり続けるでしょう。

AIと生成技術が変えるレガシーシステムの未来

IBM

レガシー化の課題として特に注目されていたCOBOLプログラマー不足の問題も、近年の定年延長や人材育成努力によって徐々に解消されています。現在、企業のニーズが高まっているのは、JavaやPythonといった新技術に精通したエンジニアです。

こうした変化に対応すべく、IBMは「IT変革のためのAIソリューション」を提供しています。このソリューションは、生成AIによって日本語仕様書からCOBOLやJavaのコードを高精度で自動生成できます。これにより、既存システムの仕様書をAIが可視化することで、ブラックボックス化したと言われていた基幹システムの理解が飛躍的に進みます。

「生成AIは単なるコード生成のための処理ではなく、業務知識の蓄積と業務知見の可視化を促進します。これにより、メインフレームの価値を維持しながら、最新の技術と統合するための道が開かれます」(久波氏)。

一例として、トヨタシステムズとの協業では、生成AIを活用したCOBOL開発に若手エンジニアが積極的に参加しています。COBOLの技術がスムーズに若手へ継承され、企業のIT人材の確保にも好影響を与えています。

加えて、AIによるシステム監視や自動テストの分野でも進化を遂げています。AIがリアルタイムでシステムの異常を検知し、適切に修正を自動適用することで、メンテナンスコストを削減しながらシステムの安定性を向上させる取り組みも拡大中です。

このように、AIを合理的に活用することで、企業は人材不足を補いレガシーシステムをモダナイズしながら、技術革新を進めることが可能になります。

AIエージェントの進化とハイブリッドクラウドの融合

特に注目すべきは、「ハイブリッド・バイ・デザイン」のアプローチです。これまでの「ハイブリッド・バイ・デフォルト」(単にクラウドとオンプレミスを併用するだけ)とは異なり、設計段階から最適なIT基盤を考慮することが求められます。

IBMが提唱するこのアプローチは、単なるクラウド導入にとどまらず、企業のビジネスモデルに最適化したシステム設計を重視しています。これにより、既存のシステムとクラウドがシームレスに連携し、データ活用やAI活用がより効果的に行える環境を構築しています。

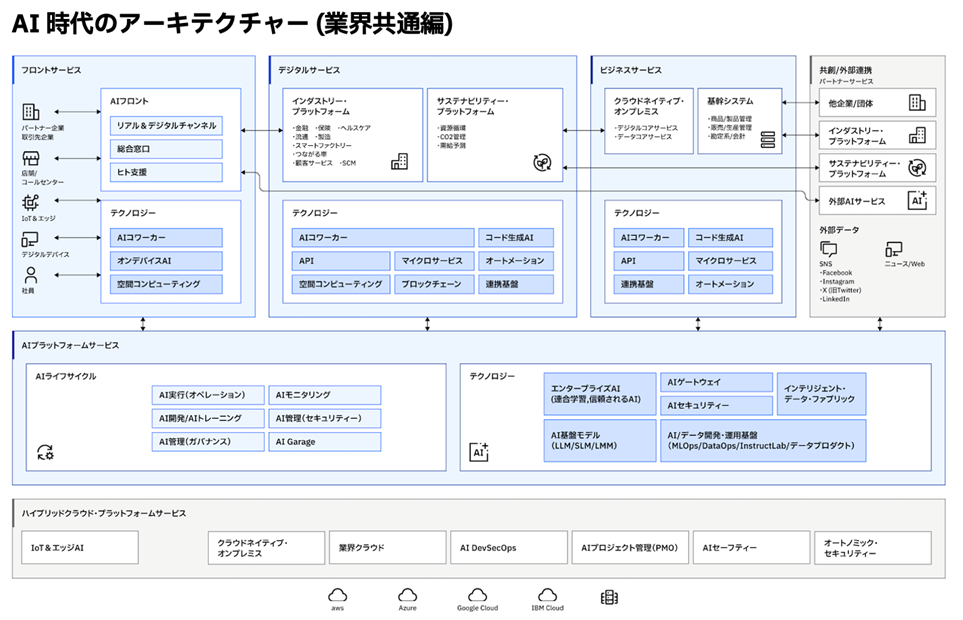

これを実現するために、IBMはAIを共通プラットフォームとして活用することが重要と考えており、将来のシステム像として「AI時代のアーキテクチャー」を発表しました。企業ごとのデータ管理やAIの品質基準を統一し、生成AIのハルシネーションや著作権リスクにも対応できるよう、ガバナンスの強化が進められています。

IBM

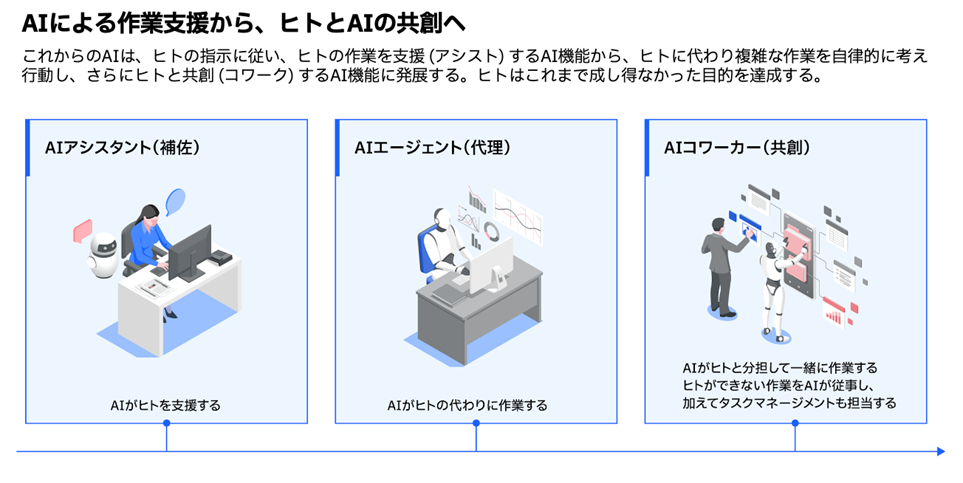

また、サプライチェーンや顧客管理といった業務領域にもAIエージェントを導入し、組織全体の最適化を進める動きが加速しています。久波氏は、AIの進化について「AIアシスタントからマルチエージェントの時代に移行している」と語ります。従来の業務支援ツールとしてのAIではなく、複数のAIエージェントが連携し、オーケストレーター機能により高度な業務プロセスを担う未来が見えてきています。

AI技術の進化は次の大きなステージに入ってきており、特に「生成AI」や「AIエージェント」の高度化が進み、「AIコワーカー」がビジネスの多様な場面で活用されるようになっていきます。

生成AIは、データを基に新しいコンテンツを生成する技術で、マーケティング、クリエイティブ業務、さらにはシステム開発支援にも活用が広がっています。AIエージェントは、ユーザーとのインタラクションを通じて複数のタスクを自動化し、より効率的な業務遂行を実現します。

そしてAIエージェントがマルチ化することで、人とAIが共創(コワーク)しながら、それぞれの強みを生かし、これまで達成し得なかった目的に向かって行動できるようになります。AIアシスタントからマルチエージェントの時代への移行は、企業の業務プロセスをより高度で複雑なものにしています。この変化には、IBMのAI共通プラットフォームが重要な役割を果たしています。

IBM

AIの導入には、データ品質や透明性を確保するガバナンスが欠かせません。IBMはAIのハルシネーション(誤情報の生成)や著作権リスクを低減する「AIガードレール」を提供し、安全なAI利用をサポートしています。このように、AIガバナンスを整えることでリスクを最小限にし、企業全体の信頼性を向上させることが求められます。

これらのAI技術をどのように活用し、業務効率を向上させるかが鍵となります。

IBM幹部が語る「AI導入の鍵」

二上氏は、企業がAIを効果的に活用するためには「AIファースト」の取り組みが重要性だと強調しました。多くの企業がAIを導入する意思はあるものの、現場での導入が進んでいない状況があります。これに対し同氏は「課題ベースにアプローチし、具体的なユースケースを設定することでAIの導入が効果的になる」と述べています。

久波氏は、AIを業務で活用する際に生じるリスクについて触れ、特に「AIガードレール」を設置する重要性を強調しました。また、AIは導入後すぐに成果が見えにくいことから、「長期的に成長させる態勢が重要」と説明しています。

大久保氏は、自社でまずAI技術を活用して、その経験と知識、ノウハウを基に顧客に提供するという、「クライアント・ゼロ」戦略について語りました。これにより、企業は効率的なAI導入が可能となります。

CIOやITリーダーに向けた具体的な提言としてIBMの幹部たちが共通して強調するのは、「AI導入は長期視点で計画し、ユースケースを軸にする」ということです。

「AIを導入しても現場で活用されなければ意味がありません。具体的な業務課題に焦点を当て、解決策としてAIを設計すべきです」(二上氏)。

「最初の1年で投資に見合う成果を目指すよりも、小さな成功を積み重ねながら3〜5年のスパンで継続的に運用し改善することが成功の鍵です」(久波氏)。

「ここ1年くらいで多くの経験値が日本のIT業界にできてきたと感じています。自社で全て1から作るだけではなく、そういったソリューションを活用することで、導入のハードルを下げることが効率的です」(大久保氏)。

このように、AIの効果的な導入には、長期的な視野での計画と具体的なユースケースの設定が重要であるとしています。

CIOが今、考えるべき戦略とは

では、これまでのIBMの提言からCIOやITリーダーは今後どのようなアクションを取るべきなのか。以下の4点を挙げさせていただきます。

- ハイブリッドクラウド戦略の確立

メインフレームとクラウドを適切に統合し、業務プロセスの最適化を図る。

- AI駆動の業務変革

単なる自動化ではなく生成AIを活用し、レガシーシステムの自動化や業務プロセスの刷新を推進。

- AIガバナンスの強化

データ品質やAIの透明性を確保し、安全に活用できる体制を構築。

- エコシステムの構築

社内外のパートナーと協力し、AIやクラウドを活用した新たなビジネスモデルを創出。

2027年に向けて、企業のIT戦略は大きな転換期を迎えています。今こそ、CIOとしての決断が企業の競争力を左右するタイミングと言えます。

デジタル変革(DX)が加速する中、CIOはハイブリッドクラウドとAIを活用した戦略的なIT基盤の構築が求められています。メインフレームとクラウドの統合を最適化し、生成AIを用いて業務プロセスの自動化や刷新を進めることが重要です。

また、AIガバナンスを強化し、リスクを最小限に抑える体制を整える必要があります。さらに、社内外のパートナーと連携し、AIやクラウドを活用した新たなビジネスモデルを構築することで、競争力を向上させることができます。

IBMが描く未来のITアーキテクチャー:CIOの役割

企業のITアーキテクチャーは、ハイブリッドクラウドとAIの進化により大きく変化しています。IBMは、メインフレームとクラウドの最適な融合を実現し、AIを駆使して業務効率を最大化することを提案しています。この重要な役割を担うのがCIOです。

CIOは、テクノロジーの選定と導入に留まらず、ビジネス全体の変革を牽引する立場にあります。IBMの最新技術を適用することで、企業のデータ活用力を強化し、新たな価値創出を実現することが求められます。

「ハイブリッドクラウドとAIの活用が進むことで、企業はデータをより戦略的に活用できるようになります。CIOはこの変革の中心に立ち、テクノロジーの導入だけでなく、その活用方法を全社的に推進していく必要があります」(久波氏)。

「今後のCIOには、技術の導入とビジネス変革を両立させるバランス感覚が求められます。ハイブリッドクラウド、AI、セキュリティーのすべてを考慮した包括的な戦略を立てることが成功の鍵となるでしょう」(大久保氏)。

2027年に向けIBMの「ハイブリッド・バイ・デザイン」は、企業の競争力強化と持続可能な成長を実現するための架け橋となるべきです。そのためにCIOやITリーダーは、技術の導入だけでなく、人材育成や組織文化の変革も視野に入れ、包括的なIT戦略を策定することが鍵となります。

Read More from This Article: AI時代の次世代システム戦略:IBMが「ハイブリッド・バイ・デザイン」で描く2027年のアーキテクチャー構想

Source: News